https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2019/12/frithjof_zug_format_quadrat.jpg

1080

1108

Günter Thoma

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2020/07/NWNC_MASTERLOGO_HAND_ff0000_rot_format.png

Günter Thoma2022-06-02 12:03:162023-02-26 09:51:22Seminar zur Trainerausbildung

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2019/12/frithjof_zug_format_quadrat.jpg

1080

1108

Günter Thoma

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2020/07/NWNC_MASTERLOGO_HAND_ff0000_rot_format.png

Günter Thoma2022-06-02 12:03:162023-02-26 09:51:22Seminar zur TrainerausbildungPark macht Platz

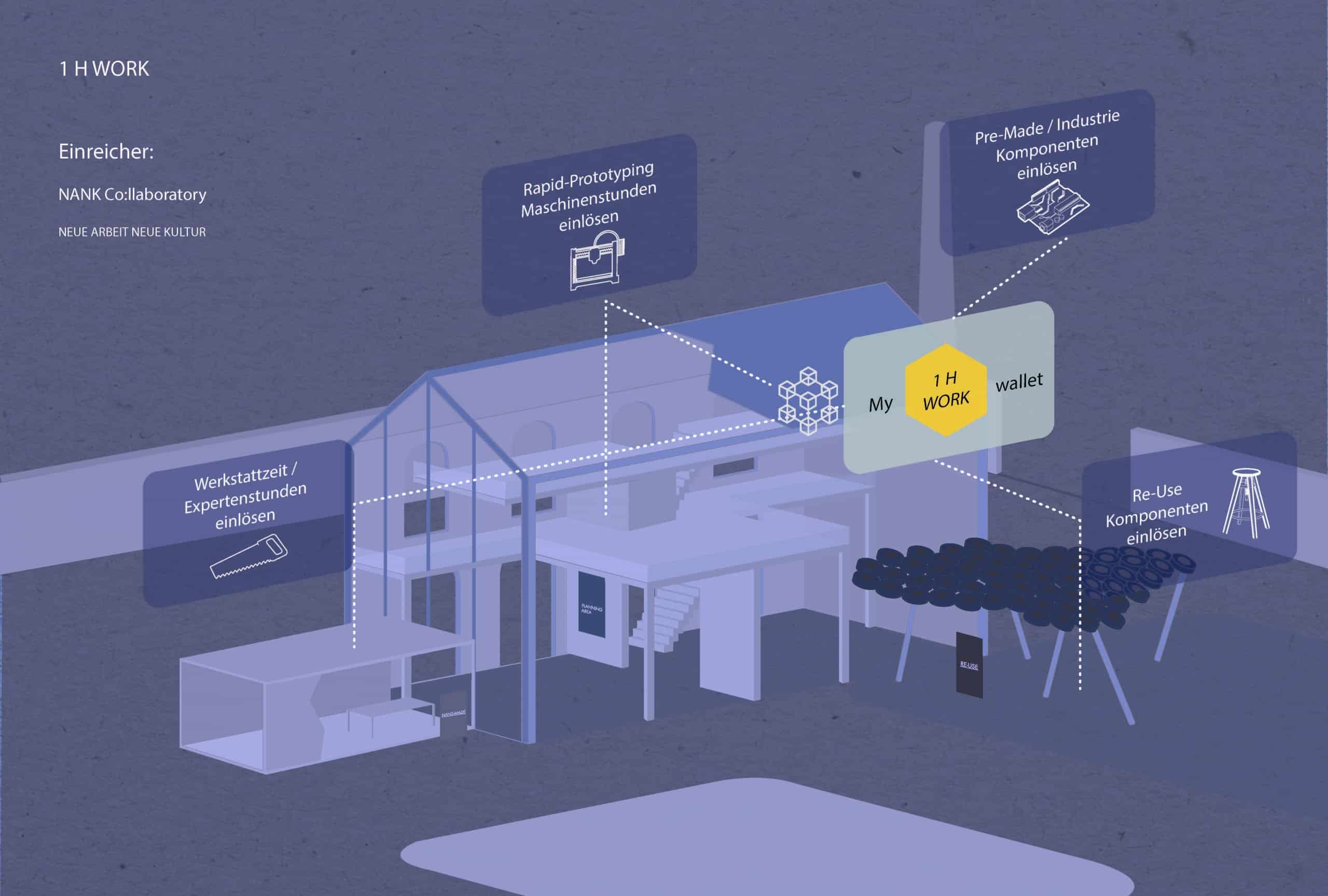

Dezentrale, flexible, selbstbestimmte Formen des Wohnens und Arbeitens

Social Design und neue urbane Wohnexperimente

PARK – ein Prototyp für Neue Arbeit

Die Schaffung neuer sozialer Quartiere, der urbane Entwicklungsprozess und die Funktionalität und vielfältige Nutzbarkeit neuer Stadtteile bilden den Rahmen für die Auseinandersetzung des Projekts Park mit neuen Wohn- und (Zusammen)Lebensformen, optimierten Bauweisen, neuen Finanzierungs- und Grundstücksmodellen, Suche nach (geeigneten) Bauträgern und urbanen Nutzer*innengruppen.

Das Team Wien erforschte und reflektierte 2017 mit Park -macht Platz urbane Sukzessionsprozesse, Nutzungsmischung, die Bestandsentwicklung in Quartieren der Nachkriegszeit. Das Lernen aus Erfolgen und aus Misserfolgen bilden einen Nährboden für das Experimentierfeld und für die Laborsituation, die für kreative Lösungsansätze und die Umsetzung neuer Wege benötigt werden.

Neues Soziales Wohnen

PARK ist eine partizipativ angelegte Rauminstallation, die zunächst vier Wochen lang den Parkplatz am Rande des Naschmarkts in ein öffentliches Experiment verwandelt hat. Mit Hilfe von PARK sollen stadtpolitische Fragen und neue kreative Arbeit in den Mittelpunkt gerückt und ausgetestet werden, wie wir den prognostizierten Wandel in der Arbeitswelt für neue Formen des Zusammenarbeitens nutzen können. PARK versteht sich dabei selbst als Prototyp für einen Ort – ein Zentrum – das es künftig für diese sogenannte Neue Arbeit in der Stadt braucht. Mit PARK sollte der zentral gelegene Parkplatz, der aktuell nur zu 30 Prozent ausgenutzt ist, als städtische Ressource aktiviert und möglichst Vielen zugänglich gemacht werden. Daher ist PARK als nicht-kommerzieller Ort konzipiert, der von allen Interessierten unter gemeinschaftlichen Nutzungsbedingungen genutzt und programmiert werden kann. PARK testet so Möglichkeiten einer kooperativen Stadtentwicklung konkret aus. Den größten Anstoß zur Veränderung der Arbeitswelt bringt die Digitalisierung mit sich – die meisten Jobs, die wir heute haben, wird es in einigen Jahren schon nicht mehr geben. Dadurch wird sich unser Verständnis von Arbeit, aber auch das von Freizeit und damit unser Zusammenleben verändern. Wir wollen diese Veränderung als Chance nutzen. Die Geschichte der Stadt Wien ist voller Beispiele von gemeinwohlorientierten Antworten und Lösungsvorschlägen auf akute Verschlechterungen der Bedürfnisse ihrer BewohnerInnen.

Eines der prominentesten Beispiele sind sicherlich die Wiener Schrebergärten, die in Form eines Erholungsraumes als Antwort auf den sich verschlechternden Gesundheitszustand des Großstadtproletatiats gelesen werden können und während der beiden Weltkriege durch den Eigenanbau von Nahrung vielfach als Überlebenshilfe galten. Oder aber auch das Tröpferlbad als Maßnahme zur Steigerung der Körperhygiene der StadtbewohnerInnen. Weitere Beispiele finden sich im sozialen Wohnbau, wo bereits vor 100 Jahren Wege gesucht wurden, um den Haushalt für Familien mit erwerbstätigen Eltern zu erleichtern, indem zum Beispiel Gemeinschaftsküchen geschaffen wurden. Unsere Grundbedürfnisse satt und sauber zu sein, sind heute in den meisten Fällen bereits erfüllt. Nicht erfüllt ist das Versprechen nach individueller Selbstentfaltung. Dazu braucht es Räume, in denen (gemeinsam) kreiert, ausprobiert, und experimentiert werden kann. Welche Orte eignen sich also am besten für solche Experimente? Wir glauben es sind moderne Werkstätten: wo sinnvolle Tätigkeiten – oft mit den bloßen Händen, aber durchaus und vor allem in Verbindung mit digitalen Technologien. Ganz bestimmt aber im Miteinander von unterschiedlichsten Mensch und Talenten. Freizeit kann sich auf diesem Weg immer mehr zum aktiven Tun entwickeln und weniger fürs passive Konsumieren genutzt werden. Wir stellen uns eine Stadt vor, in der es in jedem Bezirk ein Zentrum für neue, kreative Arbeit gibt. Im kleineren Rahmen existieren diese bereits in sogenannten Maker Spaces oder Fab Labs. Damit diese ihre volle Kraft entwickeln und freilegen können, müssen sie größer und in einem Gebäude gebündelt werden. Wir glauben, dass diese Orte zentral gelegene Plätze sein müssen. Genau das ist auch der Grund warum wir PARK genau hier am Wiener Nacshmarkt-Parkplatz platziert haben. Dieser sehr zentrale Ort zeichnet sich durch seine gute Erreichbarkeit und Sichtbarkeit aus. Zentrale Orte, die sich nicht der Wahrnehmung der StadtbewohnerInnen entziehen, bilden eine Plattform, Ideen und Anliegen an ein breites Publikum zu kommunizieren. Solche Zentren – wie PARK eines ist – stellen als Typologie eine Chance für die künftige Stadtplanung dar, da sie als wichtige Orte des Austauschs funktionieren. Die Stadt Wien sollte sich verstärkt für die Entwicklung solcher Zentren neuer kreativer Arbeit als Wissensorte und Anlaufstellen einsetzen und diese Aspekte und Räume im (geförderten) Wohnbau von Beginn an mitdenken.

Wie wollen wir in Zukunft in der Stadt arbeiten? Wenn Roboter unsere Jobs übernehmen –

was machen wir dann mit unserer freien Zeit? Suchen wir uns eine Neue Arbeit? Eine, die wir wirklich gerne machen? Bei der wir gemeinschaftlich und gemeinwohlorientiert arbeiten?

Und wie verändert sich die Stadt, wenn alle nicht mehr ständig arbeiten?

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2019/12/frithjof_zug_format_quadrat.jpg

1080

1108

Günter Thoma

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2020/07/NWNC_MASTERLOGO_HAND_ff0000_rot_format.png

Günter Thoma2022-06-02 12:03:162023-02-26 09:51:22Seminar zur Trainerausbildung

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2019/12/frithjof_zug_format_quadrat.jpg

1080

1108

Günter Thoma

https://newwork-newculture.dev/wp-content/uploads/2020/07/NWNC_MASTERLOGO_HAND_ff0000_rot_format.png

Günter Thoma2022-06-02 12:03:162023-02-26 09:51:22Seminar zur Trainerausbildung

Token

Sebastian Becker

1HWork

Wir vermissen Dich – Nachruf zu Frithjof Bergmann

Küchengespräche#1

zum90er

Termine

GeldØWert

Mehr Punk weniger Hölle! Wie könnte man Arbeit so gestalten, das sie unmittelbarer Menschlichkeit eher entspricht? New Work arbeitet seit über 40 Jahren daran. Ein Experiment dazu: Park – neues soziales Wohnen das Arbeit und Wohnen verknüpft. Wie können wir den prognostizierten Wandel in der Arbeitswelt für neue Formen des Zusammenarbeitens und Zusammenlebens nutzen?

Dieser Frage und Herausforderung ist das Team Wien mit New Work im Sommer 2017 mit der temporären und partizipativ angelegten Rauminstallation PARK nachgegangen und hat den Parkplatz am Rande des Wiener Naschmarkt in ein öffentliches Experiment verwandelt: Vier Wochen lang stand die vom Team Wien konzipierte und gebaute Holzstruktur mit ihren Arbeitsinfrastrukturen allen StadtbewohnerInnen zur gemeinschaftlichen Programmierung offen. Ziel war es, PARK als nicht-kommerziellen Ort und städtisches Gemeingut zu etablieren, das die Frage nach Neuer Arbeit in den Mittelpunkt rückt.

PARK ist als räumlicher und organisatorischer Prototyp zu verstehen – als konkreter Vorschlag für eine jener Infrastrukturen, die es zukünftig in der Stadt für die sogenannte Neue Arbeit* – Arbeit, bei der Menschen nur „tun, was sie wirklich, wirklich wollen” – brauchen wird.

Im Projekt wurden fünf Wünsche an die Agentur formuliert die für die Stadt große Wohnprojekte moderiert.

Eine Folge von Neuer Arbeit wird sein, dass uns mehr Zeit zur Verfügung steht. Zeit, in der wir uns aktiv in die Gestaltung und Organisation der Stadt und unserem direkten Wohnumfeld einbringen können. Im Rahmen der IBA muss die Expertise lokaler, gemeinnütziger Initiativen prozessbegleitend gehört und aktiv mit eingebunden werden. Hier gilt es, niederschwellige Beteiligungsverfahren die gemeinschaftsbildend wirken, auf das Neue soziale Wohnen zu übertragen. Von Beginn an soll die Eigenverantwortung der StadtbewohnerInnen durch die Einbindung zivilgesellschaftlichen Engagements gestärkt werden.

Mehr Eigenverantwortung zulassen! Mehr Eigenverantwortung fordern! – wobei gilt: Mitbestimmung heißt auch Mitverantwortung. Dafür müssen gezielt Anreize für längerfristige selbstorganisierte Verwaltung und Organisation geschaffen werden – zum Beispiel durch finanzielle Förderungen oder räumliche Vorteile.

Die Veränderungen der Arbeitswelt werden den modernen Wohnungsverbund herausfordern und zumindest teilweise auflösen.

Im Rahmen der IBA sollten daher Möglichkeiten von Mischnutzungen und nutzungsoffenen Planungsstrategien ausgetestet werden. Gebäudestrukturen sollten den Anforderungen an langfristige Flexibilität (Umnutzung, einfache Um- und Ausbaubarkeit, keine Schottenbauweise) entsprechen, wodurch auch der Lebenszyklus von Gebäuden maßgeblich verlängert werden kann.

Für die Realisierung von mischgenutzten Gebäuden muss die IBA neue Bauträgermodelle unterstützen und etablieren.

Im Sinne einer nutzungsoffenen, nachhaltigen Planung sollte die Widmungstrennung von Wohnen und Gewerbe für die IBA-Projekte aufgehoben werden. Die bestehende Wohnbauförderung sollte auf die Errichtung von mischgenutzten Immobilien ausgedehnt werden.

Neues, soziales Wohnen in einer neuen Kultur

Wir brauchen wieder mehr Schürfrechte am Leben. Vaclav Havel beschreibt sehr genau wie sich unsere Zeit anfühlt :„Es gibt viele Hinweise darauf, dass wir uns in einem Übergangsstadium befinden, wo etwas auf dem Weg hinaus ist und etwas anderes unter Schmerzen geboren wird. Es ist so, als ob etwas taumelt, schwankt, schwindet und sich selbst erschöpft – während etwas anderes, noch Unbestimmtes, langsam beginnt, sich zu erheben.“

Der moderne westliche Materialismus funktioniert nur mehr schleppend. Es ist eine Zeit, die sich anfühlt, als würde sich etwas Grundsätzliches verlagern und sterben, während gleichzeitig etwas Anderes geboren werden möchte. Die sozialen Strukturen, die wir derzeit aufbrechen und einstürzen sehen entstammen vormodernen traditionellen und industriellen Formen des Denkens und Funktionierens und sie geraten gegenüber dem Lauf der Dinge immer weiter aus dem Takt.

Die Symptome des Zerfalls und des Aufbruchs sind auch ein Ausdruck eines tiefer liegenden Transformationsprozesses der Gesellschaft. Eine neue Präsenz – eine soziale Software ist im Entstehen. Eine andere Qualität der Verknüpfung untereinander im Werden, eine neue Art des miteinander im Sein, und mit dem, was entstehen will.

Für dieses Navigieren in Unsicherheit haben wir emotionales und digitales Werkzeug.

Mut und Wille. Bits und Meme. Digitalisierung und Intuition.

Worum es jetzt geht ist eine Umkehr der Perspektive um zu Räumen der Transformation und zu gelingenden Bildern zu gelangen. Vom Leben her die Arbeit denken wird die Maxime für zukünftige Gestaltungsfragen des Lebens, Wohnens und Arbeitens in Architektur und Design. Die Fragen die die Neue Arbeit da von nun an mehr und mehr beschäftigen werden, kreisen um neue Organisationsformen und Ökonomiefelder; um Mikroproduktion und Digitalisierung; um Innovationsprozesse und deren Gewinnverteilung; um lokale Kreislauf-Ökonomie, Regionalwert und Allmende.

Ein Ort wo diese Fragen verhandelt werden ist Park. Die temporäre Station nimmt populäre Themen des Wiener Wohbaus auf und beamt sie radikal in eine nahe Zukunft.

Park macht Platz in Wien! Baut ab heute im @wemakeit Crowdfunding mit! Oder 21.6. in der #mirandabar https://t.co/ojHTPAqpYG #parkmachtplatz pic.twitter.com/QyPMvMzmda

— Lena Enzinger (@lenaexpress) June 19, 2017

Neue Kultur des Wohnens und Arbeitens.

Wir Menschen verfügen nicht nur über eine unglaubliche Intelligenz, sondern wir sind auch noch unglaublich nett. Besonderes Augenmerk bei der Arbeit in der Praxis wird auch vom Wunsch der NANK Community bestimmt sinnvolle nicht hierarchische Formen der Zusammenarbeit zu untersuchen und zu erproben. Stichworte für dafür entwickelte Werkzeuge sind Social Design und kollaborative Praktiken wie die Soziokratie. Im Mittelpunkt dabei steht was uns Menschen auszeichnet. Nämlich geteilte Intentionalität. Also die Fähigkeit, gemeinsam mit einem Interaktionspartner Aufmerksamkeit auf ein Objekt zu lenken, gemeinsame Ziele zu verfolgen und die jeweiligen Handlungen zu koordinieren.

Arbeit soll dem Menschen Kraft geben, sie soll ihn wachsen lassen und seine Persönlichkeit stärken. In den New Work Debatten wird zu häufig über Effizienzen die Digitalisierung und Technologie bringt diskutiert und zuwenig über Freiheit. NANK schlägt vor die üblichen Sichtweisen wie „Der kleine Mensch gegen die große Technologie“ oder „Das kleine Individuum gegen die große Gesellschaft“ durch eine „flache“ Betrachtungsweise zu ersetzen. So kann untersucht werden, wie sich die Netzwerke aus teilnehmenden Menschen und technischen Komponenten – beide sind darin gleichberechtigte „Akteure“ – zueinander verhalten, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und dabei neue Formen der Technik, des Verhaltens und des Wissens entstehen.

So leben wir Kreativität und Engagement. So erlernen wir Kulturtechniken, die wir für zukünftige Generationen bereithalten. So bauen wir gemeinsam an einer emanzipatorischen Neuen Kultur.

Das, was man unter Neue Arbeit versteht, wird nicht erst in 10 oder 15 Jahren eintreten – es ist bereits existent. Eine Flexibilisierung, die die klare Trennung zwischen Arbeiten und Wohnen aufgehoben hat: Durch den technologischen Fortschritt und das Wegfallen fester Strukturen habe ich die Möglichkeit zuhause zu arbeiten. Es ist notwendig diese flexiblen Strukturen auch im Wohnbau zu berücksichtigen und zu unterstützen. Wir sind aber nicht nur tagsüber flexibler, es gibt auch Zeiten in denen ich mehr arbeite und Zeiten in denen ich weniger arbeiten werde, wodurch Lücken in der Erbwerbsbiografie entstehen. Diese Lücken können etwa zur Gründung diverser Initiativen führen. Um diesen Entwicklungen gerecht zu werden, gilt es Wohnraum zu schaffen, der das unterstützt.

Was uns dabei auffällt ist, dass es – wenn wir uns in eine sehr leere, sehr unbeschreibbare Zukunft aufmachen – immer wieder um eine intrinsische Motivation der Menschen geht. Aus diesem Grund fände ich es schön – zusammen mit breit aufgestellten Initiativen – verschiedene Wohnprojekte für diese Zukunft zu ermöglichen. Eines unserer Projekte, bei dem das Thema der Neuen Arbeit eine wichtige Rolle einnimmt, ist der Grüne Markt, wo eine Fischzucht ihren Platz finden wird. Wir finden das ist ein schönes Modell das man auch im sozialen Wohnbau mitdenken kann.

Check out #ParkmachtPlatz: project to foster social discourse in #Vienna by a group of cool architects https://t.co/XAZBBdeTC9 #CityChanger pic.twitter.com/PDDSRwV9DP

— URBAN FUTURE (@UrbanFutureConf) October 17, 2017

Die aktuellsten Artikel zur Praxis

Neue und spannende Artikel aus unserer Knowledge Base

Seminar zur Trainerausbildung

Token

Sebastian Becker

1HWork

Wir vermissen Dich – Nachruf zu Frithjof Bergmann

Küchengespräche#1

zum90er